そこにある技術

器用仕事 / Bricolage

ブリコラージュ(器用仕事)は、理論や設計図に基づいて物を作る「設計」とは対照的なもので、その場で手に入るものを寄せ集め、それらを部品として何がつくれるかを考えながらつくることである。文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースは、著書『野生の思考』(1976)において、端切れや余り物が本来の用途とは関係なく扱われ、場当たり的に道具がつくられる世界各地の事例を紹介し「ブリコラージュ」と呼んだ。彼はまた、ブリコラージュに現れる人類が古くから持っていた知のあり方を「野生の思考」とし、これを近代以降のエンジニアリング型の「栽培された思考」に対比して、近代にも適用されうる普遍的な知のあり方だと唱えた。

ブリコラージュの事例は、民俗学者の宮本常一による著書『民具学の提唱』(1979)を見れば、日本における人々の生活に関わる道具である「民具」の成り立ちの中にも垣間見ることができる。家具や室内の設えについても、同様にブリコラージュが現れることを、生活史研究家の小泉和子による著書『室内と家具の歴史』(2005)から読み取ることができる。バーナード・ルドルフスキーによる著書『建築家なしの建築』(1984)や、建築家の原広司の著書『集落の教え100』(1998)の中で集められた、世界各地の都市と建築からも、いくつもの具体的なブリコラージュの事例が見てとれる。建築家の石山修武はさらに実践的である。著書『「秋葉原」感覚で住宅を考える』(1984)では、こうしたブリコラージュ(器用仕事)を現代の住宅と、その生活の道具を作る具体的な方法にまで翻訳しようと試みている。

つくることについての知のあり方「野生の思考」を呼び覚ますために、わたしたちの身の周りにあふれる、ブリコラージュ(器用仕事)を集めてみている。

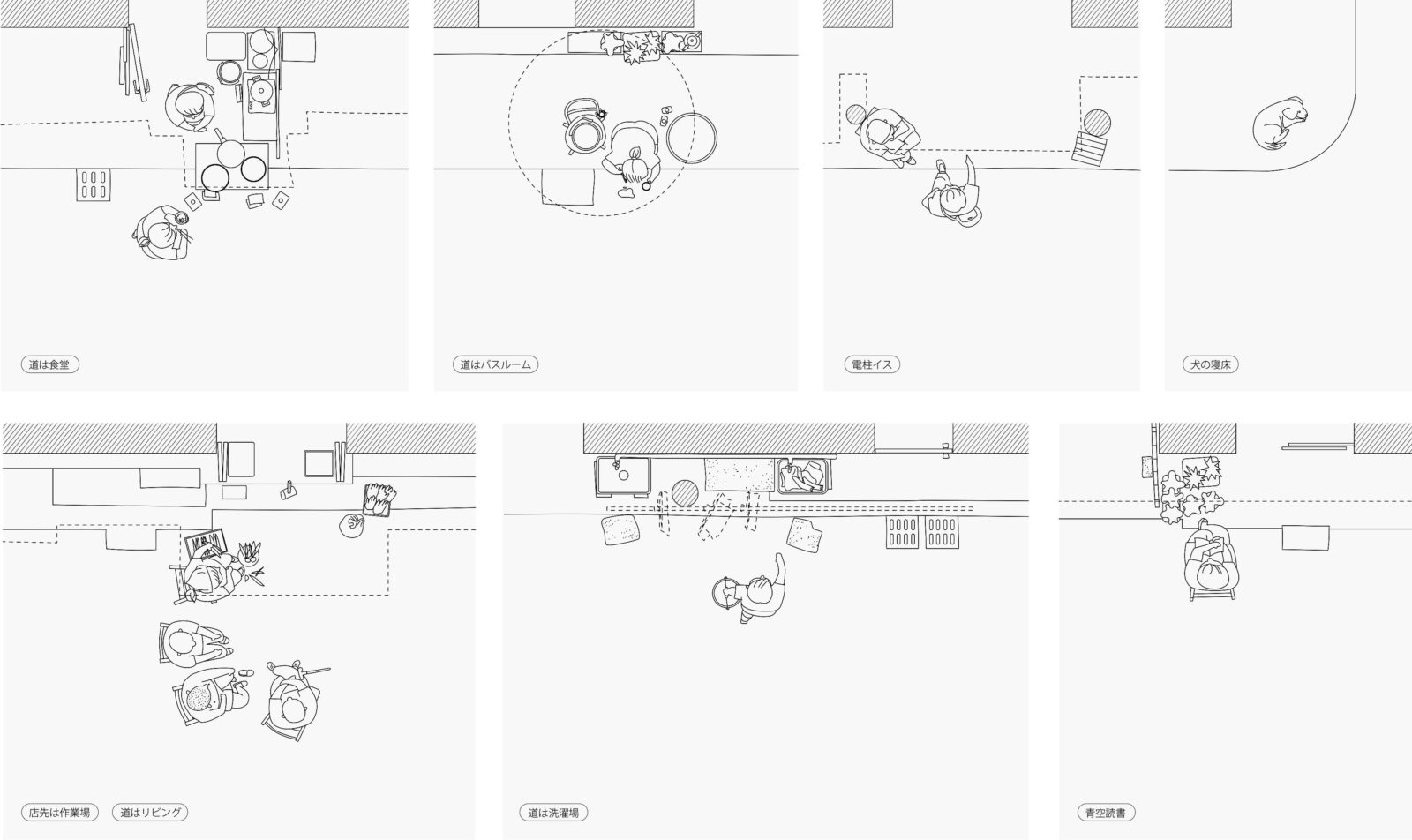

名づけえぬ場 / Unnamed place

それぞれのブリコラージュ(器用仕事)は、集まることで互いに関係をおりなし、庭のような、あるいは家や道のような、簡単には名付けることができない場となって現れることがある。

写真を見てみよう。レンガ積みの建物どうしの間のグランドレベルに、必要に応じて身近な材料の寄せ集めでつくられた小屋や庇がある。その足元には、さまざまな木板や工業製品のパネルがパズルのように敷き詰められて、出入りの段差が調整されている。小屋の屋根の下には、水場や洗濯物干し場が設えられ、適宜持ち出して並べて使用される椅子やテーブルもまとめられて出番を待っている。両側から伸びる屋根と庇の間には、テント屋根が架け渡されて両側をひとつに繋ぎつつ、外部から奥の空間を仕切るゲートのようにもなっている。ところどころに鉢植えの植物が、まとまって置かれている。ものがおりなす関係によって、全体として、ここは、庭のような家のようなリビングでもあるような、なんとも名付けがたいが、確かに有用で心地の良い、わたしたちの場が出現している。

現象学を提唱したエドムント・フッサールは「現象学の理念」と題して1907年に行った講義の中で、ものごとの普遍的構造にたどりつく第一歩として、世界のあらゆる現象を起こるに任せて、生きられたものをそのものとして、判断を留保すること「エポケー」について述べている。ここでは、フッサールによるこの世界への態度「エポケー」にならい〈名づけえぬ場〉を名づけえぬままに体験し、観察し、集めてみることにした。

ありあわせの崇高 / Ad hoc sublime

崇高だという感情は、どのように、わたしたちのところにやってくるのだろうか。哲学者のジャン=フランソワ・リオタールによれば、崇高な感情とは、みずからの理性的な構想力の限界を認知し、感性的な直感に頼るという禁忌を犯そうとする、わたしたちの思考のみずからの有限性への挑戦によってもたらされる。それは思考における、そして思考に対する、無限性への密かな欲望の侵入だという。つまり、わたしたちが「困難であること」や「分からないこと」に直面したときに、おとずれるかもしれない感情なのだ。

ここに、排水管に使用される塩ビパイプと木材によって組み立てられ、朱色のペンキで塗装された、小さな祠のための2機の鳥居の写真がある。ホームセンターで購入することができるありあわせの材料が、どのように寄せ集められてできているかを、よく見て取ることができる。黒く塗られた柱脚部も、径の大きな塩ビパイプが使用されているのかもしれない。技術が見えていることによって、鳥居の成り立ちはよく「分かる」が、なぜこのような材料でつくられているのかは「分からない」ので、違和感すら感じる。また、本来は崇高=無限への象徴として、ある意味で抽象的に存在する鳥居が、よく見知った具象的な材料によって、有限であることを暴露されているかのようでもある。

わたしたちは、分かる/分からない、抽象/具象、有限/無限というような、相反するものごとが居合わせてしまっている状態に惹かれるのはなぜだろうか。

とたんに神殿 / Temple of the hut

パルテノン神殿は、アクロポリスの丘に建っていたが、わたしたちの神殿は、畑の中に建っている。

神殿はさまざまな宗教における神を祀る建造物で、神に対する祭祀の場である性質上、外観は左右対称形の建築に頂部を持つ屋根がかかり、その内に神に対する直進的な軸線または、礼拝者の視線を神に集約する求心的な場が用意されることが多い。パルテノン神殿、アブ・シンベル神殿、アヤソフィア、アンコールワット、東大寺、伊勢神宮。わたしたちも日頃、近所の神社の社殿や教会のチャペルにおいて、そうした崇高性を感じとる空間体験を肉体化している。

一方で、原初の家である竪穴式住居や農家の家畜小屋もまた、外観は左右対称形で頂部を持つ屋根がかかり、その内に直進的な軸線または、求心的な場が現れている。これは、もっとも身近な手段を用いて、簡易かつ簡便、そして経済的に必要な空間の大きさと機能を得ようとした時に選択される、合理的な構造・工法によって、ほとんど自動的に導き出されるカタチである。

畑の中に建っているトタン張りの農作業小屋に、ふいに、肉体化された空間体験が重なったとき、その小屋はとたんに神殿に姿を変え、わたしたちの元に崇高がおとずれることがある。18世紀の建築理論家で司祭であったマルク=アントワーヌ・ロジーエは、著書『建築試論』(1753)において、原初の家であるこうした小屋(=プリミティブ・ハット)の形式をあらゆる建築の初源的形態に据えて、ギリシャ由来の古典主義の復興を唱えた。わたしたちはただ、体験とカタチの間にある関係から、ふいにおとずれる崇高に小さくおののいている。

天然彫刻 / Spontaneous sculpture

マグロやハマチには天然ものと養殖ものがあるが、同じように「彫刻」を分類してみる。本来の彫刻は、木や石のような素材が彫刻家によって、あるカタチへと育て上げられた養殖ものだと定義しよう。では、天然ものの彫刻とは何を指すのか。それは、彫刻家による芸術作品としてのカタチへの意思によらず、あまたの人々と現象のそれぞれの雑多な意思の合成として、この世界に産み落とされたカタチのことではないだろうか。そうした、ある意味で自発的に生まれてしまったカタチとしての〈天然彫刻〉を観察し、採取してみたい。

石斧の始源は、採取した石を刃物に見立てたところにある。時を下ると、その見立ては偶発的な発見から人為的な整形へと変容し、石の採取は目的から手段へと変容していく。実用的な意味(ここで実用的とは何なのかという疑問が浮かびあがるが一旦捨象しておく)をみいだす見立て以外の、実用的な意味のない見立てによるカタチの抽出があり得るならば、それは天然彫刻である可能性が高い。

例えば、長い時間の中で幾重にも造形と彩色が折り重ねられた、道端の境界塀を〈天然彫刻〉として抽出してみることができるかもしれない。かつて、芸術家の赤瀬川原平らは1970年代に「超芸術トマソン」と称し、ここでいう天然ものの彫刻作品たちを観察し採取することで、即ち制作し、すでにここで述べたような天然彫刻のような概念から、その先に見えてくるものを予感させていた。

超自然ガーデニング / Supernatural gardening

サイエンスライターのエマ・マリスは、「多自然ガーデニング」という思想とその方法を提唱した。自然保護における、手つかずの自然崇拝の弊害と、自然を原始の姿に戻そうとすることの幻想を明らかにし、温暖化による自然環境の変化を手助けし、いわゆる外来種たちをも取り込んだ生態系を「設計」することによる自然保護を提唱するものだ。

こうした多自然主義の思想に、哲学者のティモシー・モートンは、著書『自然なきエコロジー―来たるべき環境哲学に向けて』(2018)の中で、とりわけ新しい示唆を与えている。モートンによれば、自然が私たちの「問題」とされ細やかな配慮が図られるとき、動植物を重要視するあまり、自然から人間を排除してしまいかねない「人間不在の思想」が生み出されているという。彼はまた、こうした人間優位の自然保護や多文化主義が、自然と人間の二元論を超克するどころか問題を複雑化していることを指摘し、自然と人間の分割が崩れた時に生じる状態と、とりまくものとして自然環境を捉えようとしている。

現実はむしろ残酷で明快だ。ゴルフの練習のために、芝生の禿げてしまった庭に80cm四方くらいの「人工芝」が敷かれていた。人工芝は、使い込まれ風雨に晒されて、ほころびると共に、周囲の芝生の繁茂に襲われて、今や植物とプラスチックの2種類の芝生は互いに融合し一体となって共に地表を覆っている。キメラのようなその状態に、人間によるいわゆる自然に対する配慮は無い。一方で、庭の持ち主は快適なゴルフ練習環境を獲得するのと同時に、外に出て植物や外気外光と関係する機会を得ている。ゴルフの練習という利己的な行為を介して、人工物と植物・人間と環境が関係し合い、利他的とは言わないまでも他律的な状態が出現している。いびつで局所的ではあるが、人の営みを含む確かな自然の生態系がかたちづくられているのだ。

技術論のためのノート

全てのものごとに〈技術〉が宿っているという眼差しで、世界を眺めてみることができる。そこにある技術は、物質や出来事を存立し、風景や現象を出現させている技術であると同時に、それらのものごとのある切断面において、それを理解する私たちの知のことである。マルティン・ハイデッガーは、1962年の講演『伝承された言語と技術的な言語』の中で、ドイツ語における「テヒニク(技術)」の語源はギリシャ語における「テクネー」に属するものを意味しており、それは「エスピテーメー」すなわち〈ある事柄の前に立ち止まってそれを理解すること〉と同義であると断言している。さらに、テクネーは「つくること」についての概念ではなくて「知」についての概念であるとも言っている。ここで扱いたい〈そこにある技術〉とはそういった技術のことである。それと共に、それゆえに、そこにある技術は人間の手によるか否かを問わないばかりか、あるいは、周りから人間の側に享受される知のことでもある。

全てのものごとに宿っているそれら八百万の技術は、例えばアクターネットワーク理論に照らしてみれば、アクターに対し絶えず変化して作用するエージェンシーを浮かび上がらせている。あるいは、構造主義の眼差しから表現するならば、ブリコラージュ(器用仕事)の中により具体的に現れる、野生の思考としての知だと言えるかもしれない。芸術作品におけるレディ・メイドと、そこから派生したポップアートとジャンクアートなどは、人間の手によるそこにある技術の再演なのではないだろうか。様々なものごとが、虫や天候や地殻変動や、そして人の営みの〈技術〉の関係と集合の中に見えてくる瞬間がある。

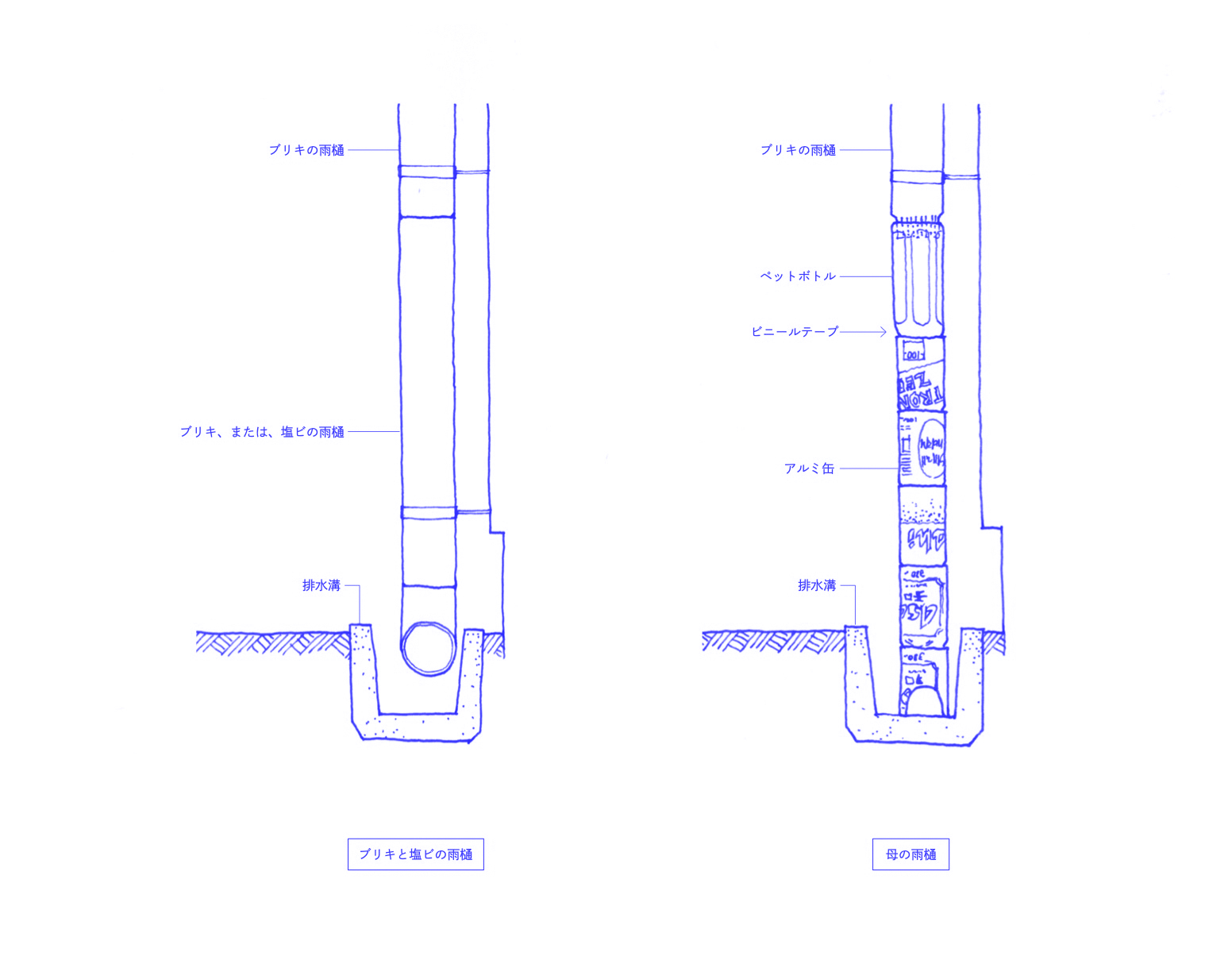

ある時、家の外壁面に母によって補修された雨樋を発見した。直径6-7cmほどの円筒形のブリキ製の縦樋が、長い時間の腐食で途中から60cmほどが朽ちてしまったのだろう。5-6本のアルミ缶とペットボトルの底と頂部が丁寧に切断され、それらが器用に順繰りに接合されて、その60cmほどの長さを見事に補完していた。廃用品のリサイクルであり場当たり的な対応で、いわゆるブリコラージュかもしれないが、ここで注目したいのはそういったことではない。ブリキ製の縦樋、あるいは本来交換されるはずだったかもしれない塩ビ製の縦樋と、この補完された縦樋とは何が違うのだろうか。ある側面では何も違っていないし、ある側面では全く違ってもいる。

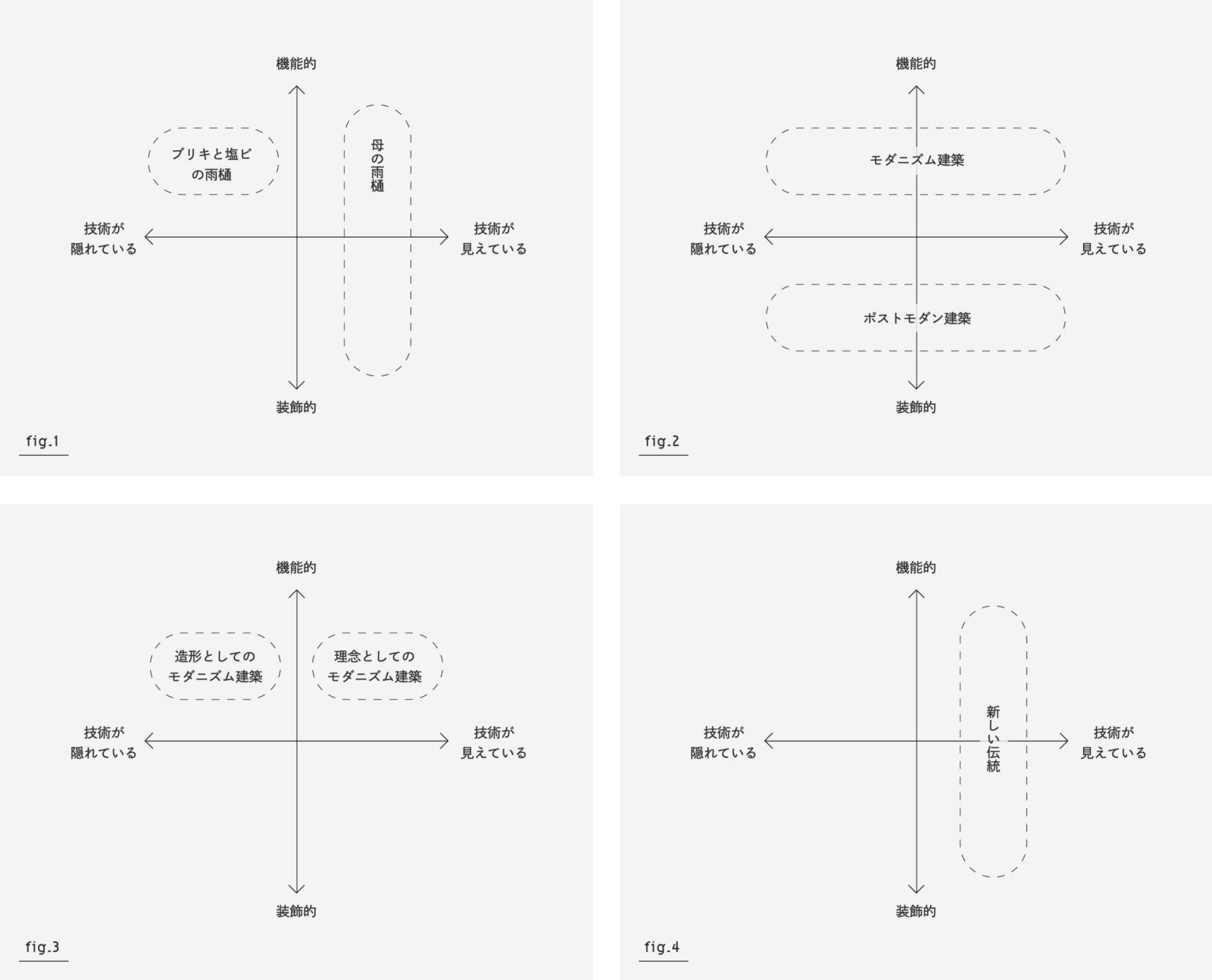

つまり、雨樋としての機能性の追求が生んだものであるということにおいては、どちらも何も違っていないが、その機能性の実現に至る技術が見えているかどうかにおいては、全く違っている。ブリキと塩ビの雨樋の製造工程と接合部のメカニズムは、高度な機能性の追求のために、工場生産と規格化によって隠蔽されてしまっている。一方で、母の雨樋は機能性の追求の元に、その原材料の調達方法から、組み立て方、そして機能性と耐久性の度合いまでもが、そこに、全て目に見えるカタチとなっているのだ。(fig.1)このように〈技術が見えている〉ということは、誰にとっても〈ある事柄の前に立ち止まってそれを理解すること〉が可能であることの表明でもある。そして、母の雨樋はまた、ブリコラージュ特有の複雑性によって、装飾的にも見えることには注意しておきたい。そこでは、機能的な合理の先に、装飾性が顔をのぞかせているのだ。

この〈技術〉への眼差しから歴史を確認するとき、様々な分野における既往の洋式的・学術的・思想的な分類は全く違って見えてくるかもしれない。例えば建築における、モダニズムとポストモダンは、その理念としての目標が機能性か装飾性かによって分類される。(fig.2)その上で、モダニズム建築における、その勃興から1930年代までの様々な作品はまた、空間構成や建設における技術が見えているか、見えていないかによって、分類することができる。ここでは、前者を〈理念としてのモダニズム建築〉、後者を〈造形としてのモダニズム建築〉と呼ぶことにしよう。(fig.3)

鉄とガラスの構造体がそのまま空間化されたジョセフ・パクストン設計の水晶宮(1851)や、住宅の機能を実現する幾何学とコンクリートによる造形が表出したル・コルビュジェ設計のサヴォア邸(1931)は、技術が見えている〈理念としてのモダニズム建築〉といえる。一方で、伝統的な木造工法を隠蔽し、幾何学的空間を出現させたリートフェルト設計のシュレーダー邸(1924)や、大理石に覆われた壁面と、鏡面仕上げの被覆に構造が隠蔽された埋め込み柱脚の十字柱が現れるミース・ファン・デル・ローエ設計のバルセロナ・パビリオン(1929)は技術が見えにくい、隠れている〈造形としてのモダニズム建築〉といえる。

20世紀の建築における思想的分類が、主に機能的か装飾的かによる縦軸によってなされていたとすれば、〈そこにある技術〉は、技術が見えているか見えていないかによる横軸の分類を出現させる。そして、母の雨樋のように誰にとっても〈ある事柄の前に立ち止まってそれを理解すること〉が可能である現れは、誰にとっても再現可能な建築・都市・家具・道具における技術の現れのことでもある。わたしはそれを〈新しい伝統〉と呼んでみることにした。(fig.4)

作業中:2021/03/01

Credit

対象:物質・出来事・風景・現象など

方法:写真による記録・図解とテキストによる考察

観察:2014年4月〜

研究:2014年4月〜

参考および参照文献

クロード・レヴィ=ストロース『野生の思考』(1976)みすず書房

クロード・レヴィ=ストロース『神話と意味・新装版』(2016)みすず書房

宮本常一『民具学の提唱』(1979)未来社

小泉和子『室内と家具の歴史』(2005)中央公論新社

バーナード・ルドルフスキー『建築家なしの建築』(1984)鹿島出版会

原広司『集落の教え100』(1998)彰国社

石山修武『「秋葉原」感覚で住宅を考える』(1984)晶文社

橋本健史「ブリコラージュで都市を記述する―ありあわせの「全体」」(2015)10+1websiteより

クリストファー・アレグザンダー『時を超えた建設の道』(1979)鹿島出版会

クリストファー・アレグザンダー『パタン・ランゲージ-環境設計の手引き』(1977)鹿島出版会

エドムント・フッサール『現象学の理念』(1997)作品社

中谷礼仁『セヴェラルネス+―事物連鎖と都市・建築・人間』(2011)鹿島出版会

エドマンド・バーク『崇高と美の観念の起源』(1999)みすず書房

ジャン=フランソワ・リオタール『崇高の分析論:カント「判断力批判」についての講義録』(2020)法政大学出版局

イシワタフミアキ『トタニズム』(2013)洋泉社

マルク=アントワーヌ・ロジーエ『建築試論』(1986)中央公論美術出版

横手義洋「建築思想図鑑 第2回「原子の小屋」」(2016)WEB版 建築討論より

佐藤健司「建築概論「屋根を掛ける」」(2018)佐藤健司研究室 WEBサイトより

赤瀬川原平『超芸術トマソン』(1987)筑摩書房

エマ・マリス『「自然」という幻想―多自然ガーデニングによる新しい自然保護』(2018)草思社

ティモシー・モートン『自然なきエコロジー―来たるべき環境哲学に向けて』(2018)以文社

奥野克巳「現代日本で〈多自然主義〉はいかに可能か」(2019)10+1websiteより

マルティン・ハイデッガー『技術への問い』(2013)平凡社

マルティン・ハイデガー『技術とは何だろうか―三つの講演』(2019)講談社

ブルーノ・ラトゥール『虚構の「近代」―科学人類学は警告する』(2008)新評論

オクタビオ・パス『マルセル・デュシャン論』(1990)書肆風の薔薇・白馬書房

マルセル・デュシャン『デュシャンは語る』(1999)筑摩書房

ケネス・フランプトン『MODERN ARCHITECTURE ① 近代建築の黎明 1851-1919』(1998)A.D.A EDITA Tokyo

ケネス・フランプトン『MODERN ARCHITECTURE ② 近代建築の開花 1920-1945』(1998)A.D.A EDITA Tokyo

後藤武『ディテールの建築思考―近代建築の思想を読む』(2013)彰国社